アプリ開発にかかる費用はどう決まる?重要ポイントを徹底解説

アプリ開発にはどのような費用がかかる?

アプリ開発の費用は、大きく人件費と固定費用に分けられます。特に、アプリ開発の場合はエンジニアやプログラマーを雇うための人件費が占める割合が高いです。

人件費はアプリの開発期間に比例して増大し、外部に委託する場合は依頼内容(アプリに搭載する機能など)によって費用が大きく変わります。企業によって設定している金額は異なるものの、一般的にアプリの規模が大きかったり、要件が難しくなったりすれば、開発にかかる期間が長くなり、人件費も高額になります。

また、個人で対応している会社やフリーランスのプログラマーなどに依頼するという方法もありますが、アプリ開発の難易度によって金額が高くなる点は共通しています。

さらに、機材や設備費用など人件費以外にかかる固定費用もアプリ開発には必要です。サーバー維持費やドメインの取得など固定費に該当する項目は多くあります。

ほかにも、開発したアプリはApp StoreやGoogle Playといったアプリストアを通じてお客様に配布されますが、このアプリストアへの登録費用なども固定費用に該当するため事前に認識しておきましょう。

アプリ開発の費用はどのように決まる?

アプリ開発にかかる費用は「作業単価×作業時間+固定費用=開発費」で算出されます。

作業単価とは、エンジニアやプログラマーが1ヶ月稼働した時に発生する報酬金額を指し、作業時間とはその名の通り、システム開発をするために実際にかかった工数を指します。

固定費用は、ドメイン取得やSSL証明書費用、サーバー維持費など機材や設備にかかる費用のことです。

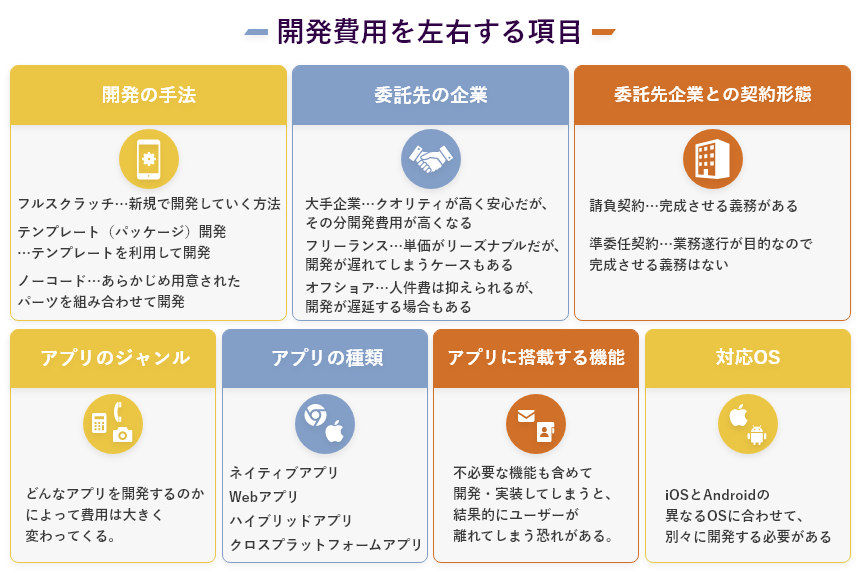

開発費用を左右する項目

開発費用を左右する項目について、具体的には以下のようなものが挙げられます。

- 開発期間

- 開発範囲(リリース後の保守・運用の有無)

- 開発難易度や開発技術の高さ

- 開発するために稼働するエンジニアやデザイナー、ディレクターの人件費

- 稼働するエンジニアやデザイナーの単価

先ほどご紹介したように、開発費用は人件費と開発にかかった期間から算出するケースが一般的です。そのため、開発難易度が高いようなアプリであれば、時間単価が高い優秀なエンジニアが必要になり、その分時間がかかります。また、開発する範囲が広ければ広いほど、多くのエンジニアを確保しなければならず、開発にかかる時間も長期化しやすいため費用は増えるでしょう。

このように、開発費用を左右する項目はいくつか考えられますが、基本的には「人件費」と「期間」に紐づいたものだと考えておくと安心です。

では、各項目についてより詳しく見ていきましょう。

開発の手法

開発する方法には、「フルスクラッチ」「テンプレート(パッケージ)」「ノーコード」といった種類があります。

まず、フルスクラッチとは、アプリを最初から開発していく方法です。開発にかなりの期間と費用がかかりますが、既存のアプリを使って開発するよりもオリジナリティがあり、長く運用できるメリットがあります。

テンプレート(パッケージ)開発は、Webシステムに共通した基盤となる機能のテンプレートを利用して開発する方法です。既にベースがあるものをアレンジしたりカスタマイズしたりして開発を行うため、フルスクラッチに比べると開発期間や費用を抑えられます。目的に合わせたシステム改修を前提とした開発方法なので、顧客のニーズに合ったカスタマイズが可能です。

そして、ノーコードとはあらかじめ用意されたパーツを組み合わせて開発する方法です。組み立てるだけなので低コストの開発を実現でき、開発期間の短さが特徴です。開発内容にもよりますが、最短一週間ほどでのアプリリリースも可能です。また、改善も行いやすくプログラムの難しい専門知識は不要な点もノーコードのメリットです。ただし、高度な機能を開発するのには向いていないことには注意しましょう。

委託先の企業

委託先の企業にもたくさんの選択肢があります。

例えば大手企業に依頼する場合、クオリティが高く安心ですが、その分開発費用が高くなることが考えられます。一方、中小企業は大手企業並みの技術力をもっていたり、特定領域に特化していたりするケースも少なくありません。また、大手よりも意思決定にかかる工数が少なく、その分スムーズに開発が進むケースもあります。そのため、大手の中から選ぶのではなく、中小企業もスコープに入れて委託先を考えるようにしましょう。

次に、フリーランスの場合です。フリーランスは単価がリーズナブルであることも多く、費用はかなり抑えられることが最大のメリットです。しかし、個人のリソースとスキルに依存してしまうため、企業などと比較して開発が遅れてしまうケースもあります。そのため、フリーランスに依頼する際には、必ず過去の経歴・実績などを確認してから委託するようにしましょう。

最後にオフショアを活用する場合です。オフショア開発では、ベトナムやインドなどのエンジニア人材を稼働させて開発を進めます。そのため、人件費などを抑えながら開発を進められます。一方で、文化の違いやコミュニケーションミスから開発が遅延してしまったり、思うような仕上がりにならなかったりすることも珍しくありません。コストを下げる一つの方法ではありますが、一長一短でもありため良く考えてきましょう。

委託先企業との契約形態

委託先企業との契約形態に「請負契約」と「準委任契約」という形があります。どちらも、受けた業務を遂行しますが、請負契約は完成させる義務があります。準委任契約は業務遂行が目的なので、完成させる義務はありません。

また、商品に不具合や品質不足があった時に受任者が負う責任のことを「契約不適合責任」と言いますが、請負契約の場合は責任が発生します。しかし準委任契約の場合、この責任は発生しません。

ほかにも、中途解雇の際に発生する損害を賠償する義務の有無や、再委託が可能であるか否かなど、細かな違いがあります。

早く完成させることを優先させるのか、それとも技術ある人に決まった時間・決まった期間に業務遂行してもらえれば良いのかなど、今何を求めているか熟考してから委託先企業と契約しましょう。

アプリのジャンル

開発するアプリのジャンルによっても費用は大きく変化します。ジャンルが違えば必要な機能や内容、費用の相場は大きく変わります。

例えば、カメラや電卓のような便利機能アプリは100~150万円、通話・メッセージ機能のあるアプリは100~500万円以上、ゲームなどのエンタメ系は300~1,500万円程度が目安です。

アプリの種類

アプリの種類によっても費用は大きく左右されます。

例えば、スマートフォン向けアプリの中でも、公式でサポートされている言語でOSごとに開発されるものは「ネイティブアプリ」と呼ばれます。言語の具体例としては、Swift、Java、Kotlinなどです。

また、Webベースで作られたアプリは「Webアプリ」、半分がWebベース、もう半分がネイティブアプリと同じつくりとなっているものは「ハイブリッドアプリ」、そしてFlutter、React Nativeなどを使いひとつのソースコードで複数OSに対応した「クロスプラットフォームアプリ」と、大きく分けて4種類に分けられます。

アプリに搭載する機能

実装する機能を増やせば、その分開発費用も増加します。例えば、メールアドレスを使用したログイン機能なら20万円~40万円程度、ユーザーの会員データを管理する機能は50万円~100万円程度、アプリのデザインに10万円~100万円程度、SNS連携などの他社ツールの実装は5万円程度です。

機能はアプリの要となるものではありますが、一方でユーザーにとってあまり必要ではない機能も含めて開発・実装してしまうと使いづらいアプリになってしまい、結果としてユーザーが離れてしまうおそれもあります。無駄を生まないためにも、必要な機能のみ実装するようにしましょう。

対応OS

スマートフォン向けに開発されたアプリは費用が高くなる傾向にあります。なぜなら、iOSとandroidの異なるOSに合わせて、別に開発する必要があるからです。開発言語や環境が異なるため両方のアプリストアでリリースしたい場合には、iOS用アプリとandroid用アプリの2種類を作る必要があるのです。

ただ近年は、Flutterのようなマルチプラットフォームに対応した技術も浸透しているため、マルチ対応ができる制作会社に頼めばより安心でしょう。

アプリの開発とは別に必要となる費用も

アプリにかかる費用の中には、開発後に必要となるものもあります。ここでは、どういったこと・ものに費用がかかるのかを解説します。

運用保守に関する費用

アプリをリリースした後は、ユーザーが快適にアプリを利用できるよう継続的な改善が必要です。例えば、バグの修正や問い合わせなどのサポート業務などがこれにあたります。

運用・管理を怠ってしまうとユーザーの離脱を招き、場合によってはサービスや企業の信頼を損ねてしまう恐れもあります。こうした観点からも、運用保守にはある程度の予算をかけて、継続的にブラッシュアップしていくことが欠かせないのです。

アプリの公開にかかる費用

iOSやandroidのバージョンアップに伴い、アプリ側でもアップデートなどの対応が必要なほかに、iOSならApp Store、androidならGoogle Playなどのアプリストアで公開する際に登録費がかかります。

例えば、AppStoreでリリースするために必要になる「Apple Developer Program」への登録は毎年更新する必要があり、年間11,800円(税別)です。

一方、Google Playでリリースするために必要な「Google Play デベロッパーアカウント」への登録は一度のみで25米ドル必要で、これは1ドル110円換算の場合は2,750円(税別)です。

アプリをリリースする上で、プラットフォームへの登録は必要不可欠なため、忘れずに見積もっておきましょう。

ドメインやサーバーなどの費用

ドメインやサーバー運用にも、費用がかかります。

例えばドメインの取得・維持には、初年度に発生する「登録料金」や2年目以降の更新に必要な「更新料金」がかかります。

また、サーバーの構築・維持にかかる人件費や作業費用なども発生するでしょう。

アプリの開発の費用決定までの流れ

ここからは、アプリ開発の見積もりなどを出し、費用を確定させるまでの流れをご説明します。

企画を練り込み、要件・機能を明確に設定する

まずはサービス企画を練り上げて、要件や実装する機能を明確にするところから始めましょう。

不要な工程や機能を省くことで費用を削減でき、アプリのイメージを委託先の企業などに共有しやすくなります。共有するイメージが具体的であればあるほど、委託先の企業も作業の見通しが立てやすくなるため、余計なコストが発生したり、開発の遅延なども起こりにくかったりするはずです。

また、開発を予定している内容が具体的であれば、見積もりもより詳細に出すことができます。早い段階でブレを無くすためには、まず自社で固めておくことが重要なのです。

アプリ開発会社の選定・見積もり依頼

次に、開発会社を選ぶ際に重要視すべきポイントについて解説します。

まずは、各企業の得意分野や実績を確認することから始めてみましょう。

会社の規模が必ずしも品質に結びつくとは限りません。大手企業でないと対応できない場合や高度な技術・設備を必要とする場合を除くと、企業の実績や得意分野に焦点を当てて検討することが、より良い開発会社選びにつながる可能性が高いです。

システム・IT業界には、大企業や中小企業、フリーランス(個人事業主)といったさまざまなプレイヤーが存在しますが、元請け・2次請け・3次請けとピラミッド構造のようになっているケースも少なくありません。

そうした場合、下請けが多ければ多いほど、仲介料などの中間マージンが入るため費用が高くなってしまう傾向にあります。そのため、例え大手の企業へ委託したとしても実際には、さらに外注して制作を進めていることもあるのです。

また、良いシステムができるかどうかは担当するエンジンアやディレクターに大きく依存します。いくら実績・経験のある企業でも相性の合わない人や経験の浅い人が担当者になってしまうと、期待していたクオリティの開発が叶わない可能性もあるでしょう。

こうしたことから、低コストで期待したシステム構築を求める場合には元請け・自社開発を行っている企業に依頼することが理想的です。仮に外注開発を行っていたとしても、最低2次請けまでとしている企業など、レイヤーが浅い企業に頼むのが良いでしょう。このような企業は、無駄な中間マージンも無く、コミュニケーションも密にとれるので、安心して依頼できるといえます。

作業範囲と費用の確定

アプリの開発では、開発費用だけでなく、完成した後の運用保守の範囲や費用についても十分に考慮しましょう。

完成したアプリは、保守運用作業として、サービスの稼働状況の監視や、バグやバージョンアップなどを行う必要があります。保守運用費用は、開発後も継続的にかかる費用ですので、どの会社に任せるか、依頼範囲はどこまでか、そして費用はいくらかかるのかなど、事前に明確にしておきましょう。

まとめ

今回はアプリ開発にかかる費用のポイントについて解説しました。

アプリ開発を依頼するうえで、必ずしも大手企業に委託すれば良いとは限りません。委託先の企業の特徴や実績を確認して得意分野と自社が求めているものを比較・検討して、目的とズレのないアプリを完成させましょう。